(Testo apparso per la prima volta su “Odissea” di Angelo Gaccione al link

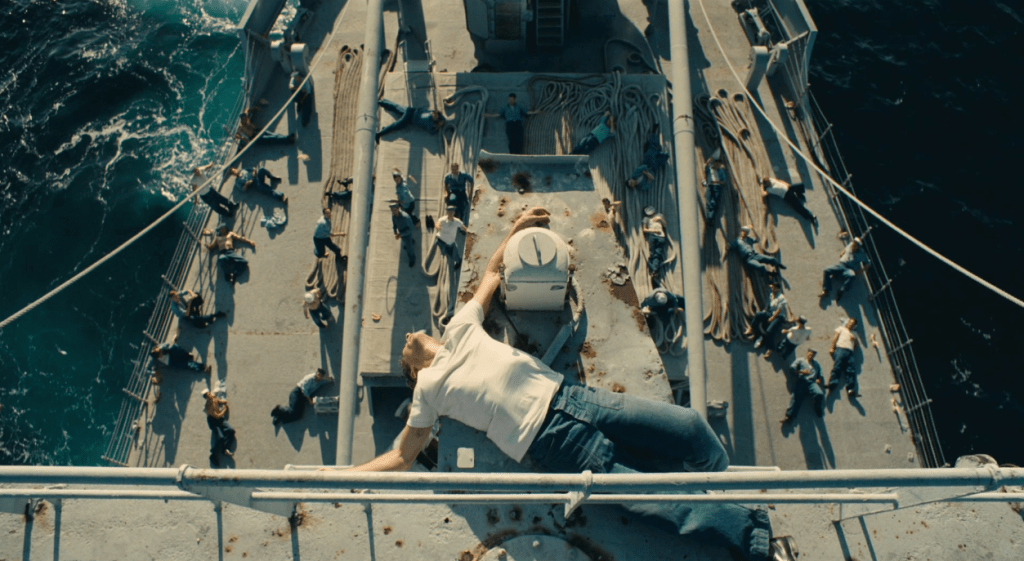

Joaquin Phoenix sembra Gulliver, in una delle prime scene di The Master, quando Paul Thomas Anderson lo inquadra dall’alto, sulla barca, con l’equipaggio, presso la base dell’albero, che si agita. Il mare è in fermento sotto il cielo terso che annuncia la fine della guerra. Cosa vedono, nelle macchie di Rorschach, i reduci?

La scena che raggiunge il maggior grado di sintesi formale nel film di PTA è quella dove Quell (Phoenix) costruisce una scultura di sabbia, una donna, tra le cui gambe crea un varco da penetrare. E che penetra, per poi stendersi accanto all’imago e guardarla con tenerezza mentre il sole declina.

Il reduce, al test psicologico, risponde: “Un cazzo”, “Una figa” o, alternativamente, “Un cazzo che entra in una figa”.

Quell è il disadattato novecentesco, spaurito dopo la fine della guerra che gli ha conferito un ruolo sociale e che, concludendosi, gliel’ha anche tolto, dandolo in pasto alle fauci del mondo, conficcandogli coltelli nella psiche.

Seguiamo il corpo magro e curvo di Joaquin Phoenix tentare la carriera di fotografo. Ma, attaccabrighe forse reso tale dalla guerra, fa rissa con un cliente e subito la possibilità si frantuma. È poi nel niente di qualche campagna quando prepara un intruglio alcolico che dà a un vecchietto orientale. L’uomo lo beve e muore, sicché Quell scappa (un carrello orizzontale maestoso: campagna al crepuscolo, corpo che corre), e raggiunge la nave di Lancaster Dodd, l’ultimo grande personaggio del compianto Philip Seymour Hoffman.

Il testo indaga la loro relazione. Da una parte, un disadattato, un inetto, un perdente, un abbandonato; dall’altra, il capo di una setta. L’iniziazione è forse tra i dialoghi più memorabili del ventunesimo secolo. Dodd ha preso in simpatia Quell, anche per via dell’intruglio che questi preparerà per l’equipaggio. Ma deve accedere alla setta, pungersi per entrare nella cosca, perché di quello, capiremo, si tratta: di mafia che agisce sulle menti, di una mafia del plagio mentale. Senza sbattere le palpebre (se le sbatte, si ricomincia daccapo), Joaquin Phoenix deve rispondere alle secche domande di P. S. Hoffman: nome, cognome, e se ha mai avuto rapporti sessuali con membri della sua famiglia. Domanda cui Quell dà risposta affermativa: con sua zia, più volte, perché? Perché era bella. Ma qual è l’amore della sua vita? Una ragazza molto più giovane da cui la guerra lo ha separato. Perché non è da lei? Dodd ripete: Perché non è da lei? Perché sono un idiota! sbraita Phoenix.

Martello sul cranio, palpeggiamento della materia grigia, plagio, tortura psicologica, ricatto. Questi i metodi di Lancaster Dodd. La cui teoria è semplice: viviamo più vite e c’è un modo per ricordarle, cosa che può appianare la sofferenza emotiva. Un modo per ricordarle è, innanzitutto, pagare per una seduta di reminiscenza, e magari acquistare il libro di Dodd.

Che ha una moglie, Amy Adams, forse la vera mente, di certo più evoluta di Hoffman, animale evirato che, nell’impossibilità strutturale di aprirsi a un rapporto dialettico, si fa masturbare dentro un lavandino.

E di dialettica si parla. Quella hegeliana, puramente hegeliana. Ma, meglio ancora, dell’impossibilità del rapporto dialettico, del rimanere incastrati nel gioco di potere servo-padrone unidirezionale. E di quanto il rovesciamento dei ruoli, che a tratti si intuirà, sia evento cataclismatico. The Master risulta essere una preziosa pellicola sull’ossessione di tutto il cinema di Anderson, ossia, appunto, la dinamica di potere: l’assoggettamento de Il petroliere; i capovolgimenti, per chi sta sopra e chi sta sotto (ma a letto, forse, solo alla fine), in Licorice Pizza; il rapporto filiale nel cui uno, tra padre e figlio, si deve inchinare (Magnolia, dove è anche il padre che abusa). Relazioni disfunzionali all’interno di una società sporca di capitalismo tardoindustriale dove la dialettica per la sintesi è esautorata e c’è solo spazio per il dominio, per l’ossessione del dominio sull’altro, oggetto di cui disporre, non all’interno del quale perdersi. Conflitto eterno senza risoluzione.

Così, e forse più esplicitamente che negli altri titoli, in The Master.

Quell e Dodd vivranno accanto per pubblicizzare la setta di questi, tra tentativi di confutazione (tanto sono assurde le teorie del capo, del maestro); un soggiorno in prigione; letture; sedute dove donne ricche pagano per fingere di ricordare vite precedenti, annuendo alle interpretazioni infondate di Dodd; esercizi spirituali consistenti nel chiudere gli occhi e camminare avanti e indietro, toccando, mani tese, i lati della stanza; potere, e di nuovo potere.

Finché Quell non si stanca, e fugge.

Finché Quell, incarnando la tesi (perché è un film a tesi, manifesto di una poetica intera) del testo, non capisce che non può rinunciare alla guida di un maestro, e torna da Dodd implorando, ma viene rifiutato.

L’ultima scena vede Quell fare sesso con una ragazza e, quasi per attizzarsi, chiederle di non sbattere le palpebre mentre le farà delle domande: Come si chiama? No, ha sbattute le palpebre, la ragazza. Come ti chiami? Come ti chiami?

Perché forse, solo l’altro sa dirci il nostro vero nome. Ma solo se l’altro è vera alterità, e non un totem a cui genuflettersi. Ci sarà rapporto, ci sarà politica e, forse, nel mondo, più pace, quando l’Io e l’Altro si specchieranno, si riconosceranno, senza ridursi a merce di scambio.

Perché, cantava De André, “bisogna farne di strada da una ginnastica d’obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni”.